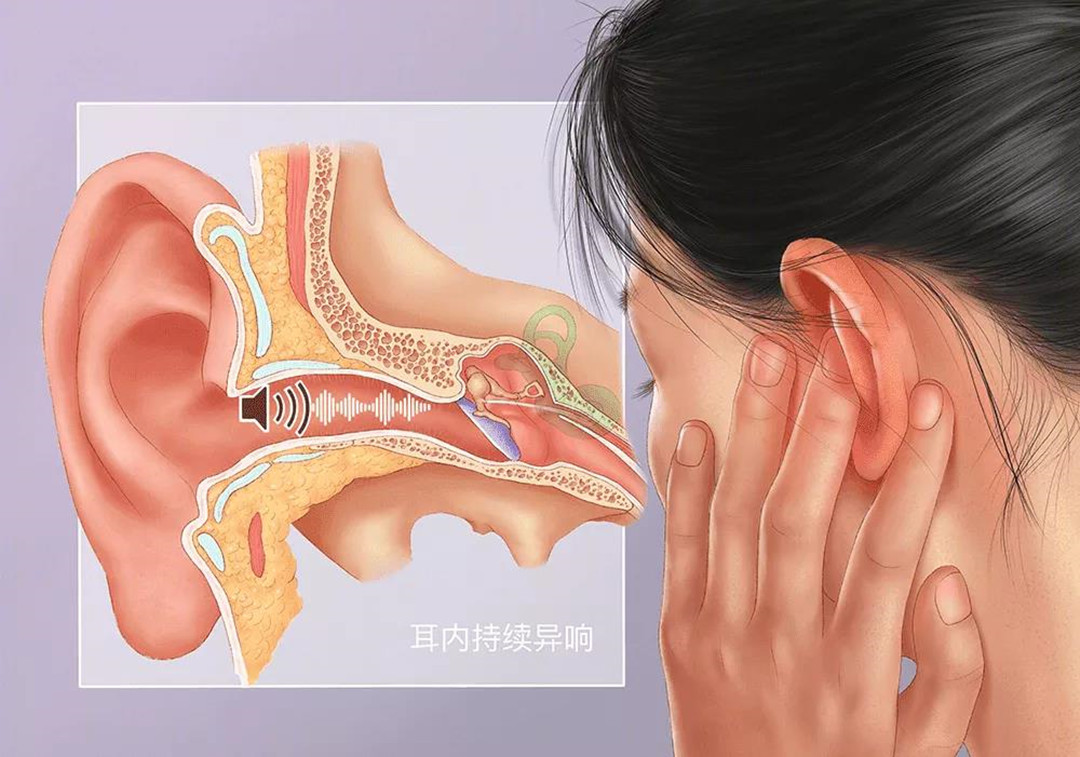

搏动性耳鸣的核心特点是“耳鸣与心跳同步”,且多数由明确的血管异常、肿瘤等病理因素引起。因此,发现症状后无需恐慌,但需遵循“及时就医、配合检查、明确病因”的原则,才能实现针对性治疗、改善预后。以下是具体行动指南:

一、第一步:立即就医,选择正确科室(避免盲目拖延)

搏动性耳鸣不同于普通“嗡嗡声”耳鸣,其背后常隐藏血管或结构异常,切勿自行服用“营养神经药”或等待“自愈”,应第一时间前往正规医院的耳鼻喉科就诊(部分医院设有“耳鸣专科门诊”,可优先选择)。

若耳鸣同时伴随以下“高危信号”,需挂耳鼻喉科急诊或“神经外科/血管外科”联合就诊,排除紧急病变:

突发剧烈头痛、头晕、恶心呕吐;

面部麻木、肢体无力、言语不清(警惕脑血管病变);

耳痛、听力骤降、耳内出血或流脓;

颈部明显肿块、面部/颈部肿胀。

二、第二步:高效配合医生,做好“病史与体格检查”

医生的初步评估是判断病因方向的关键,就诊时需主动、清晰地提供信息,并配合体格检查:

1.精准描述病史,帮医生“缩小排查范围”

就诊时需重点告知医生以下内容:

耳鸣特征:单侧还是双侧?声音像什么(如“咚咚声”“波涛声”)?是否与心跳完全同步?持续多久了(几天/几周/几个月)?是间歇性还是持续性?

诱发/缓解因素:按压颈部两侧血管(如颈动脉)、躺下/站立/转头时,耳鸣是否减弱、增强或消失?熬夜、劳累、血压升高时是否加重?

伴随症状:有无头痛、头晕、听力下降、耳痛、鼻塞、颈部不适等?

基础疾病:是否有高血压、高血脂、糖尿病、脑血管疾病?是否做过颈部/头部手术?是否长期服用抗凝药、降压药等?

2.配合体格检查,初步判断“血管源性类型”

医生会通过简单体格检查初步区分耳鸣是否为血管源性,以及是动脉源性还是静脉源性,需配合完成以下操作:

听诊:医生用听诊器在你的耳道口、颈部、颞部(太阳穴附近)听诊,判断是否能听到与耳鸣一致的血管杂音(若能听到,多为“客观性搏动性耳鸣”,提示血管结构异常);

压迫试验:医生会轻轻按压你的颈部颈动脉或颈静脉,观察耳鸣是否减弱(按压静脉后减弱多为静脉源性)或变化(按压动脉后变化多为动脉源性);

体位试验:让你变换体位(如从坐位站起、躺下转头),观察耳鸣是否因血流改变而变化,辅助判断血管异常位置。

三、第三步:完成针对性检查,精准“揪出病因”

体格检查后,医生会根据初步判断开具影像学或功能学检查,明确具体病因。无需自行选择检查项目,只需遵医嘱完成即可,常见检查包括以下几类:

1.基础筛查:快速排除常见血管异常

颈动脉/椎动脉彩超:无创检查,可初步判断颈部动脉是否有粥样硬化斑块、狭窄、夹层等问题,是动脉源性耳鸣的“初筛首选”;

纯音测听+声导抗:评估听力是否受损,排除中耳疾病(如

中耳炎、

鼓膜穿孔)引发的耳鸣,明确耳鸣是否伴随听觉功能异常。

2.精准定位:排查颅内血管与结构异常

磁共振血管成像(MRA/MRV):

MRA(动脉成像):清晰显示颅内动脉是否有畸形、瘘管、动脉瘤等;

MRV(静脉成像):重点排查颅内静脉窦(如乙状窦、横窦)是否有解剖变异(憩室、扩张、骨质缺失)、血栓或压迫,是静脉源性耳鸣的核心检查;

CT血管成像(CTA/CTV):比MRA/MRV更清晰显示血管与骨骼的关系(如乙状窦前壁骨质是否缺失、颈静脉球位置是否过高),适合排查与颅骨结构相关的血管异常。

3.金标准诊断:明确复杂血管病变

数字减影血管造影(DSA):属于微创检查,需在血管内注入造影剂,动态显示血流情况,是诊断“动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘”等复杂血管病变的“金标准”。通常在MRA/CTA发现异常后,为明确病变细节、制定治疗方案时进行。

4.肿瘤排查:排除血管性肿瘤

若医生怀疑耳鸣与肿瘤相关(如鼓室体瘤、颈静脉球瘤),可能会加做增强MRI/CT:通过造影剂显影,明确肿瘤的位置、大小、血供情况,区分肿瘤与血管病变。

四、关键提醒:确诊后需“对因治疗”,切勿盲目用药

检查明确病因后,医生会根据具体情况制定治疗方案,核心是“针对原发病干预”,而非单纯“缓解耳鸣”:

若为动脉狭窄/粥样硬化:通过药物(降脂、降压、抗血小板)或介入手术(支架植入)改善血流;

若为静脉解剖变异:轻微无症状者可观察,严重者通过手术修复(如乙状窦憩室封堵);

若为动静脉畸形/瘘:通过介入栓塞或手术切除纠正血管异常;

若为血管性肿瘤:通过手术切除肿瘤,解除血流紊乱。

总结

发现搏动性耳鸣的正确流程是“及时就医(耳鼻喉科)→精准说病史→配合体格检查→完成针对性影像检查→对因治疗”。其核心是“找病因”而非“止耳鸣”,只要尽早明确原发病并规范治疗,多数患者的耳鸣症状可明显缓解甚至消失。切勿因“耳鸣不影响生活”而拖延,以免错过血管病变、肿瘤等疾病的最佳干预时机。

如果您还有其他疑问,或是想获取专业的治疗建议,可

点击在线咨询医生,或拨打仁品咨询问诊电话:

025-85262032,会有专人为您答疑解惑,网上预约还可享受挂号优惠!